LA PERVIVENCIA DELA NOVELA-ENIGMA HASTA

Junto a los tres clásicos ya desarrollados en la entrada anterior, muchísimos autores continuaron

produciendo obras constreñidas a los postulados de la novela-problema. Citarlos

todos sobrepasaría los límites de este artículo, por lo que nombraremos

aquellos doce (el número no es simbólico, sino mero azar) que, a nuestro

entender, mantuvieron un nivel notable en calidad técnica y argumental.

Erle Stanley Gardner es otro de los grandes continuadores de la

novela-enigma en EE. UU. Su creación, el abogado Perry Mason, protagonista

también de una serie televisiva de enorme éxito, alcanzó tal fama que terminó

ocultando a su creador. Todos los títulos protagonizados por el abogado

detective tenían la misma estructura: El

caso del juguete mortífero, El caso

de la fortuna fantasma o El caso del

gatito imprudente, por ejemplo. Se calcula que llegó a vender 135 millones

de ejemplares.

Los dos autores estadounidenses más respetados por los críticos

y los entendidos —aunque no alcanzaron la popularidad y el éxito comercial de

Stout o Stanley Gardner— fueron Patrick Quentin y Hugh Pentecost. El primer

nombre ocultaba a los escritores Richard W. Webb y Hugh C. Wheeler, quienes

firmaron entre 1945 y 1955 seis excelentes libros protagonizados por el

matrimonio formado por Iris y Peter Duluth iniciados con Enigma para locos y continuados notablemente en Enigma para actores, Enigma para divorciadas, Enigma para marionetas, etc.

Hugh Pentecost inició su andadura en la década de 1960 con excelentes

resultados. Creó a Pierre Chambrun, el ingenioso director del Hotel Beaumont de

Nueva York (El caníbal que comió

demasiado y Time of Terror, por

ejemplo); al pintor metido a detective amateur,

John Jericho (Oculta a todas la miradas);

y al experto en relaciones públicas, Julian Quist (¿Quién ha visto a Jeremy Trail? y El asesino del champañ). Aunque sin abandonar totalmente el

planteamiento de la novela-problema, introdujo elementos cercanos al thriller, humanizando de ese modo sus

argumentos.

En Inglaterra, bajo la sombra de Dickson Carr y, sobre todo, de

Agatha Christie, siguieron desarrollando su labor una serie de autores que ya

habían iniciado su andadura —en muchos casos de modo más que notable— antes de la

II Guerra

El poeta Cecil Day Lewis (padre del oscarizado actor Daniel

Day-Lewis) alcanzó notoriedad con sus novelas de misterio, firmadas bajo el

pseudónimo de Nicholas Blake. Su mejor creación es La bestia debe morir (1938), protagonizada por el detective Nigel

Strangeways, gran amante de la literatura, que utiliza para dilucidar los

misterios a los que se enfrenta. Tras la II

Guerra

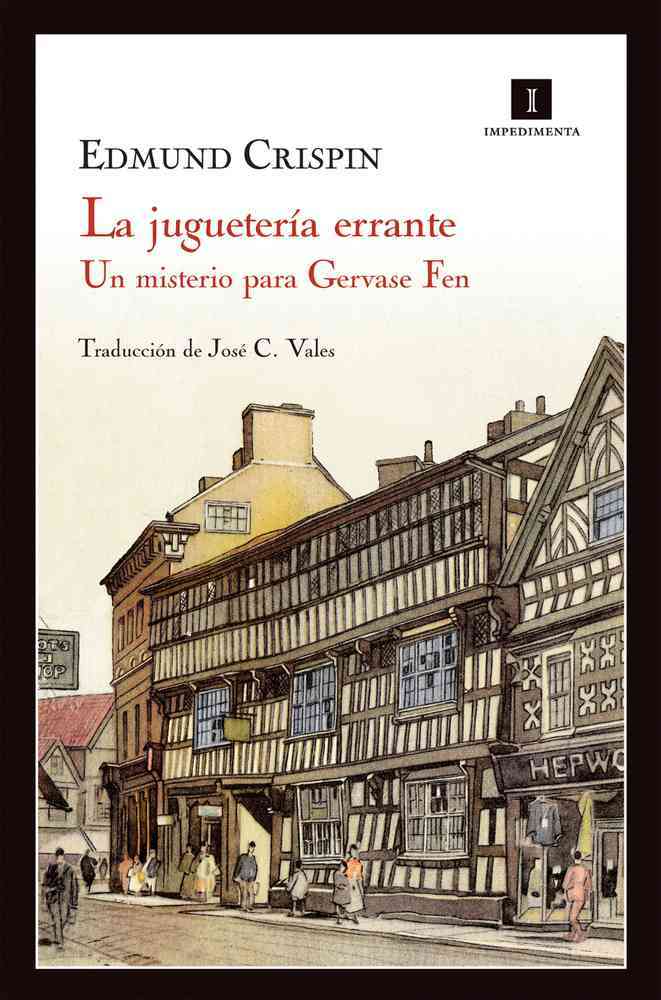

Entre 1944 y 1955, Edmund

Crispin escribió nueve novelas y dos libros de cuentos protagonizados por

Gervase Fen, profesor de Oxford y detective aficionado. Inició su andadura con El caso de la mosca dorada, a la que

siguieron El canto del cisne y La juguetería errante, que pasa por ser

la mejor de la saga. La editorial Impedimenta (Madrid) comenzó en 2011 la

publicación de la obra completa de Crispin, algo que todo buen aficionado al

género policiaco no debería perderse.

Entre 1944 y 1955, Edmund

Crispin escribió nueve novelas y dos libros de cuentos protagonizados por

Gervase Fen, profesor de Oxford y detective aficionado. Inició su andadura con El caso de la mosca dorada, a la que

siguieron El canto del cisne y La juguetería errante, que pasa por ser

la mejor de la saga. La editorial Impedimenta (Madrid) comenzó en 2011 la

publicación de la obra completa de Crispin, algo que todo buen aficionado al

género policiaco no debería perderse.

También Michael Innes, con su creación —el inspector sir John

Appleby—, está íntimamente relacionado con Blake y Crispin, por dotar de una

gran cantidad de reflexiones literarias y académicas a la novela-enigma. Julian

Symons —crítico y escritor— los agrupa dentro de los “Escritores Bromistas” a

los que define como "aquellos escritores que transforma la narración

detectivesca en una broma supercivilizada, en algo que a través de la

frivolidad la convierte en conversación literaria, con unos espacios dedicados

a la investigación pero con carácter secundario". Innes había escrito también sus grandes obras antes de la guerra

(Muerte en la rectoría y ¡Hamlet, venganza!), pero seguiría en

las décadas posteriores con títulos como El

crimen del acuario, El misterio de

las estatuas y Money from Holme.

La escritora Margaret Allingham fue otra de las grandes damas

del crimen. Su creación, el detective

aficionado y bastante snob Albert

Campio, era la continuación del Peter Wimsey de Dorothy L. Sayers o del Philo

Vance de S. S. Van Dine: un personaje rico, pero de turbio pasado, con sólidas

relaciones con la nobleza británica. Sin embargo, en su primera aparición (The Crime at Black Dudley, 1929) se nos

presentó bajo el aspecto de un aventurero y un estafador muy cercano a Arsenio

Lupin o a Raffles; pero Allingham le dio un giro en la década de los 30 hasta

colocarlo inequívocamente al lado de la ley. Algunas de sus aventuras son Crimen en el gran mundo, The Case of the Late Pig y, la que

muchos consideran su mejor novela, El

tigre de Londres (The Tiger in the

Smoke, 1952), más cercana al thriller

que a la novela-enigma.

Patricia Wentworth (inglesa nacida en la India ) —hoy olvidada por el

gran público— fue considerada durante muchos años como la más digna

continuadora de Agatha Christie. Su creación —y en este aspecto la influencia

de Christie es evidente— fue miss Maud Silver, solterona aficionada a desvelar

misterios al ritmo de unas agujas de tejer que siempre lleva consigo. Su

primera aparición tuvo lugar en La

colección Branding, a la que siguieron otras obras como Líneas de fuga o La daga de marfil, por ejemplo.

Anthony Berkeley, fundador del Detection Club y autor de una de las obras maestras de la

novela-enigma (El caso de los bombones

envenenados, 1929), continuó escribiendo tras la

II Guerra

Concluimos este apartado mencionando a uno de nuestros autores

predilectos, el británico Leo Bruce (pseudónimo del poeta y traductor Rupert

Croft-Cooke) cuyo Misterio para tres

detectives (1936) es una divertida parodia de algunos de los más celebres

detectives de la novela-problema: Peter Wimsey, Hércules Poirot y el padre

Brown. También dio a la imprenta otros títulos destacables como El caso de la muerte entre las cuerdas, El caso sin cadáver y Asesinatos en Albert Park, cuya

sencillez en el planteamiento del problema y posterior desarrollo y solución la

convierten en una de las mejores novelas en su género de las década de los 60.

Aunque hemos de advertir que de los autores (en lengua inglesa)

de novela-enigma desde los años 70 hasta la actualidad nos ocuparemos en otros

artículos, no vendría mal hacer notar que este subgénero dentro de la novela de

misterio terminaría desapareciendo casi por completo a comienzos de 1980 o, si

se prefiere, metamorfoseándose o adaptándose a los nuevos tiempos,

convirtiéndose y diluyéndose en otros subgéneros como el thriller, la novela policiaca histórica o el, hoy tan popular, psycho-thriller.

Aunque hemos de advertir que de los autores (en lengua inglesa)

de novela-enigma desde los años 70 hasta la actualidad nos ocuparemos en otros

artículos, no vendría mal hacer notar que este subgénero dentro de la novela de

misterio terminaría desapareciendo casi por completo a comienzos de 1980 o, si

se prefiere, metamorfoseándose o adaptándose a los nuevos tiempos,

convirtiéndose y diluyéndose en otros subgéneros como el thriller, la novela policiaca histórica o el, hoy tan popular, psycho-thriller.

Lo cierto es que la generalización de la televisión a partir de 1970 fue

el único factor que contribuyó a mantener la novela-enigma, aunque bajo la

forma de guiones de series televisivas. A esto ayudó, sin duda, el hecho de que

las normas, pautas y parámetros esenciales de la novela-problema venían como

anillo al dedo al formato televisivo: pocos personajes, espacios limitados,

argumentos con marcado carácter teatral, adivinanzas (problemas) que no podían

alargarse eternamente y que estaban delimitados por la escasa hora de duración

del episodio, etc. El enorme éxito de series (hoy) míticas como Colombo, Macmillan y esposa, Se ha

escrito un crimen o la más reciente Monk,

son la prueba más evidente de que este subgénero de la novela de misterio, tan

denostado por muchos aficionados al género, todavía continúa vigente.